ひと目見た瞬間、布の上に可憐な花が咲いたように感じられる織物。それが沖縄を代表する伝統織「花織(はなおり)」です。糸を浮かせながら織ることで生まれる立体的な模様は、まるで刺繍をほどこしたかのよう。温かみと気品を兼ね備えたその表情には、人々の幸せを願う心が込められています。

琉球王朝を彩った高貴な織物

花織の起源は14〜15世紀の琉球王朝時代にさかのぼります。当時、紅型に次ぐ格調高い織物として王侯貴族に愛され、晴れの日の衣裳として重宝されていました。琉球藍をはじめとする沖縄の植物染料で染め上げた糸は、鮮やかでありながら柔らかな発色を見せ、織り込まれる小花模様は布に咲く花そのもの。まさに南国の自然と文化が融合した芸術品でした。

しかし、第二次世界大戦によってその技法は一度途絶えてしまいます。けれども地元の女性たちが立ち上がり、昭和30年代に「読谷山花織(よみたにざんはなおり)」を復興。これを契機に、光沢が美しい「首里花織」、縦糸に模様を織り込んだモダンな「知花花織」など、各地で花織が再び息を吹き返しました。失われかけた伝統が、女性たちの力によって現代に蘇ったのです。

文様に込められた祈りと象徴

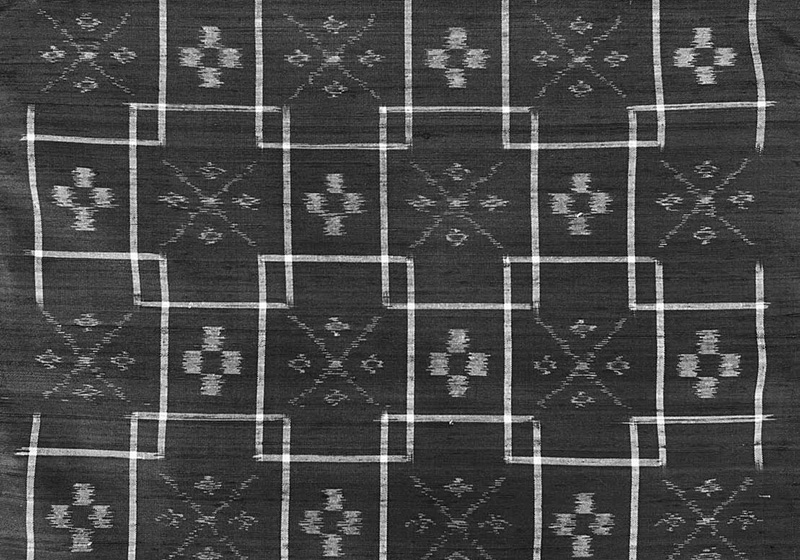

花織の中でも特に歴史が古く、どこか懐かしい趣を漂わせるのが「読谷山花織」です。特徴的なのは、布地に浮かぶように織り出された小花模様。そこには一つひとつ意味が込められています。

- オージバナ(扇花)

末広がりの扇を象り、子孫繁栄と未来の繁栄を願う。 - カジマヤー(風車)

97歳の長寿祝いに風車を飾る習わしから、健康と長寿を祈る。 - ジンバナ(銭花)

銭を表す模様で、豊かさと裕福な暮らしへの願いを込める。

布に咲く花々は、単なる装飾ではなく、人生の幸福や繁栄を象徴するシンボル。花織をまとうことは、先人たちが紡いだ祈りを自らの身に宿すことでもあるのです。

刺繍のようで刺繍ではない──浮き織りの妙

花織は、経糸や緯糸を部分的に浮かせて模様を作り出す「浮き織り」という技法によって織られます。刺繍をしたわけではないのに、布地の上に小さな花が浮かび上がる。その不思議な立体感と柔らかな凹凸は、光の角度によって表情を変え、布に奥行きを与えます。

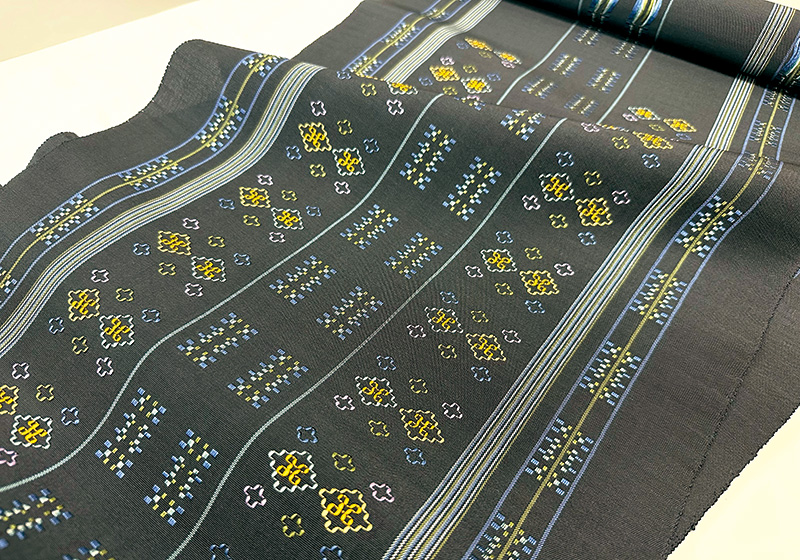

首里花織は光沢があり上品で、晴れの日の装いにぴったり。知花花織はすっきりとしたモダンな柄行きで、都会的な雰囲気にマッチします。地域ごとに異なる個性があり、同じ「花織」でも纏う人のライフスタイルや好みに合わせた選び方ができるのも魅力です。

伝統とモダンが調和する“今のきもの”

かつて花織は民芸調の素朴さが強調されがちでしたが、近年はデザインの幅が広がり、モダンで洗練された作品も数多く登場しています。伝統的な小花模様を活かしつつも、大胆な配色や現代的な構図を取り入れることで、帯や小物とのコーディネートをより自由に楽しめるようになりました。

そのため花織は、きものビギナーにとっても取り入れやすく、きもの通にとっては「他にはない一枚」として心をくすぐります。沖縄の陽光のように明るく軽やかな花織をまとうと、気持ちまで晴れやかに、特別な時間が広がります。

花織をまとうということ

花織は単なる布ではありません。そこには「子孫繁栄」「長寿」「繁栄」といった人々の願いが織り込まれています。袖を通すということは、その祈りを自らの暮らしに引き寄せること。人生の節目や大切な日を彩る一枚として、また日常を少し特別にしてくれるきものとして、花織は私たちに寄り添います。

まとめ

沖縄の自然、歴史、そして人々の思いが結晶した「花織」。布の上に浮かぶ小さな花は、ただの装飾ではなく“幸せの象徴”です。今、この花を身にまとうことは、伝統を受け継ぐだけでなく、自分の人生に新しい彩りを添えることでもあります。