ほっこり、ふんわりの秘密は糸づくり「結城紬」

日本各地で織られている紬。

紬の中でもふんわりと温かく着る人に添う「結城紬」の魅力を紐解いてみましょう!

ユネスコ無形文化遺産登録の結城紬のプロフィール

栃木県との県境の茨城県結城市で生まれた結城紬の歴史は古く、およそ2000年の時を経て育まれてきました。大自然の恵みをいただき着心地の良いきものづくりを極め続けたその技術は、1956年には国の重要無形文化財に指定、2010年1月にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。

紬のなかでも着る人に添う優しい風合いが最大の魅力。その秘訣は空気を含んだ糸づくりにありました。

空気を含んだ天使のような糸で心を一つに織り上げる

通常のきものは繭から糸を引くときに撚りをかけますが、結城紬は撚りをかけず空気を含んだふんわりとした状態を保ちながら長く糸をつむいでいきます。結城紬ができるまでには、糸づくり⇒耕括り⇒染めし機織り⇒湯通しと、およそ40もの工程がありますが、それぞれの職人さんたちが、『ふんわりとした着心地』を大切に心一つに織り上げています。

着れば着るほど優しくなじむ

結城紬は母娘で楽しめるきもの

結城紬にはすべての工程を人の手で行う本場結城紬と半動力を使った創作結城紬があります。

店頭で結城紬を触るとゴワゴワした印象がありますが、それは織るときに空気を含んだ糸だと絡みやすいため糸の状態のときに糊をつけているからです。仕立てるときには糊を抜く湯通しを行い、また着れば着るほど優しく体に馴染んできます。温かみがある分、結城紬は秋から冬にピッタリのきもの。

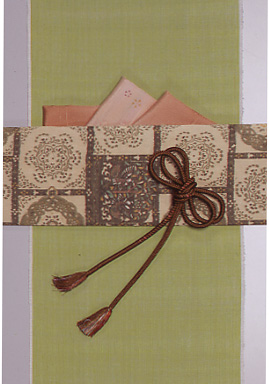

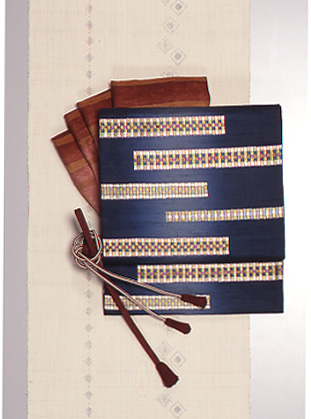

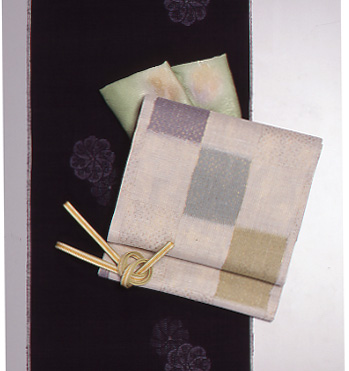

定番の亀甲柄をはじめ最近はモダンな色柄の結城紬も登場しています。観劇、コンサート、ホテルランチなど帯や小物のコーディネートで、母娘で楽しむのも素敵です。

①糸づくり

空気をふくんだ糸

②絣括り

糸は模様になる部分を括ります

③染め

絣括りした糸を、たたきつけて染料を染み込ませる

④機織り